Резные камни России

Искусство миниатюрной резьбы по камню в России известно уже давно.

Во многих церковных ризницах хранились старинные камни с надписями и и изображениями религиозных сцен. Также некоторые государственные печати изготовлялись в камне. Сохранилилсь сведения о мастере Кузьме, вырезавшем в XIII веве печати из камня для татарского хана. В Оружейной палате Кремля хранятся изумруды с рельефными изображениями святых и царей.

Три русских камеи

Писатели В.И. Лебединский и Л.П. Кириченко в Книге о камне

рассказывают об удивительной истории трех русских камей, изготовленных в Москве в XIY в.

Впервые камеи упоминаются в источниках XYII в. Одна камея упоминается в Книге Большой Государевой Шкатулы

и две в описи ценностей Патриаршей ризницы в Кремле. Удивительные приключения случались с этими резными камнями. На самой крупной из них в золотой оправе был изображен Иоанн Предтеча. Камея исчезла в Смутное время и была возвращена в 1630 году, после того, как один из жителей Вязьмы принес ее для продажи в Кремль. Через сто лет камею перевезли в Петербург и поместили на хранение в деревянный ковчег вместе с другими ценностями Зимнего дворца, откуда эта камея опять пропала при неизвестных обстоятельствах.

Летом 1927 г. в Оружейную палату поступила из комиссионного магазина в Москве крупная камея на сардониксе и изящной оправе. Неизвестная камея была совершенной работы, и музейные работники датировали ее XIX в.

Более трехсот лет пролежали в Патриаршей ризнице две другие камеи. В 1918 ризницу ограбили. Вскре грабителей нашли, но многое из того, что они вынесли, найти не уже удалось... Пропали и драгоценные камеи.

Через сорок лет однах из этих камей – Великая Панагия

, была куплена в Москве совершенно случайно. Правда, на ней не было золотой оправы, четырех алмазов и рубинов. На молочно-белом фыоне камеи мягкими линиями вырезан темно-коричневый силуэт Богородицы. В ее лице и осанке нет ни суровости, ни аскетизма. Изображена живая, словно земная женщина.

Упоминание о второй парной камее Иоанн Лествичник

обнаружила искусствовед М.М. Постникова в конце 70-х годов ХХ в. при просмотре каталога лондонского антикварного аукциона. После переговоров эту камею удалось вернуть в Россию.

Иоанн Лествичник

чуть поменьше Великой Панагии

, коричневый слой на камее чуть темнее.

И вот все три камеи встретились.

Ученые сравнили две камеи без оправы и крупную с оправой, которая находилась в Оружейной палате и которую ошибочно отнесли к XIX веку. У этих камей оказалось много общего: овальная форма, скошенный край черный, барельефы коричневые, фон молочно-белый. Рельеф фигур низкий, но головы приподняты, именно это характерно для древнерусской резьбы по дереву. Все три камеи вырезаны в одном месте и в одном столетии, как решили исследователи. Поместили их вместе в Оружейную палату как произведения искусства XIY в.

Глиптика в России

мельницей

. В камне тогда преимущественно копировали портреты русских князей.

Резной камень в России входит в моду, и резьба по камню официально признается занятием достойным и для высокопосталенных вельмож. Например, ею занималась даже Екатерина II. А жена Павла I Мария Федоровна специально обучалась камнерезному искусству у известного мастера Карла Лебрехта. Она вырезала великолепную камею с изображением своей семьи.

В Академии художеств был организован медальерный класс, где учились и работали талантливые русские мастера по камню.

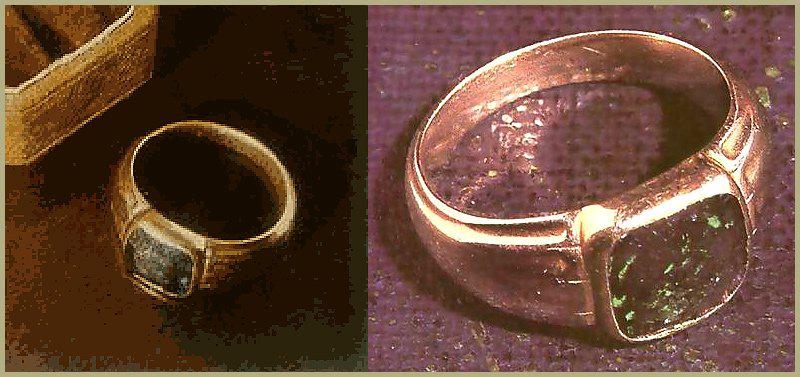

Перстень Пушкина

Из истории: Перстень-талисман Пушкина — кольцо-печатка с еврейской надписью, которое поэт воспел в нескольких своих стихотворениях, позже принадлежало В.А. Жуковскому, И.С. Тургеневу и Полине Виардо. С 1880 года хранился в специальном футляре, сделанном для петербургской пушкинской выставки. На крышке футляра были золотые буквы П. Б. А. Л.

(Пушкинская библиотека Александровского лицея). Украдено в 1917 году, сохранились только отпечатки камня на воске и сургуче. Елизавета Ксаверьевна Воронцова, предмет страсти Пушкина в одесский период, подарила ему перстень на прощание при его отъезде 1 августа 1824 года.

Талисман

он оставил сразу пять таких оттисков.

Перстень он носил на большом пальце (смотрите на фото слева - фрагмент с портрета Пушкина) и верил, что без него ослабевает поэтический гений.

В 1839 году по заказу П. В. Нащокина посмертный портрет Пушкина написал Карл Мазер. Нащокин позаботился о точности всех бытовых деталей портрета. Камня сердолика не видно (кольцо на указательном пальце), так как кольцо развернуто в обратную сторону.

На фото справа - оттиск, оставляемый перстнем Пушкина.

Перстень представлял собой большое витое золотое кольцо с крупным 8-угольным камнем — сердоликом красноватого или желтоватого цвета. На камне была вырезана восточная надпись. Над надписью помещены стилизованные изображения виноградных гроздей — орнаментом, свидетельствующим об крымско-караимском происхождении драгоценности.

По переводу, напечатанному с письмом Я К. Грота в Новом Времени

4 мая 1887 года, который сделал профессор Даниил Авраамович Хвольсон, один из основателей российской иудаики, надпись на перстне гласит:

Симха, сын почетного рабби Иосифа,

да будет благословенна его память.

Помимо перстня с сердоликом, у Пушкина также было кольцо с изумрудом квадратной формы - см. на фото ниже, которое он также называл талисманом - на портрете именно оно одето на большой палец. Дата его появления у поэта неизвестна. Также существует предположение, что именно ему было посвящено стихотворение Храни меня, мой талисман

.

Умирающий Пушкин передал перстень-талисман с изумрудом Владимиру Далю со словами: Даль, возьми на память

. А когда Даль отрицательно покачал головой, Пушкин настойчиво повторил: Бери, друг, мне уж больше не писать

. Впоследствии по поводу этого пушкинского подарка Даль писал поэту В. Одоевскому 5 апреля 1837 года: Перстень Пушкина, который звал он — не знаю почему — талисманом, для меня теперь настоящий талисман. Вам это могу сказать. Вы меня поймете. Как гляну на него, так и пробежит по мне искорка с ног до головы, и хочется приняться за что-нибудь порядочное

. Даль пытался вернуть его вдове, но Пушкина запротестовала: Нет, Владимир Иванович, пусть это будет вам на память

.

В 1880 году это кольцо также было представлено на юбилейной выставке. Его доставила дочь Даля О. В. Демидова. Затем оно находилось у президента Императорской Академии великого князя Константина Константиновича. Перстень был им завещан Академии. В 1915 году он поступил в Пушкинский дом. В настоящее время кольцо хранится в фондах Музея-квартиры А. С. Пушкина на Мойке, 12.

В конце XIX века мода на геммы прошла, и они утратили свое былое художественное значение, превратились в стандартные изделия. Выполнять их стали механическим способом с часто расплывчатым рисунком, лишённым вкуса и изящества.

Изготовление резных камней и в наше время - процесс трудоёмкий. Из личного опыта могу сказать: максимальная производительность при обдирке достигается алмазным инструментом (тонкая обдирка - алмазными стоматологическими борами), сэндинг (тонкая шлифовка)- абразивно - шеллачными кругами, полировка - алмазными пастами 16 - 20; 14 - 10; 5 - 7; 3 - 5; 1 - 0 микрон последовательно. Сходу всего не расскажешь, лучший вариант - попробовать резать самому. Крайне увлекательное занятие.

Ещё бы! Насколько увлекательное - можно себе представить. Работать с камнем действительно потрясающе интересно, только непросто это, и инструмент нужен специальный. Впрочем, как у любого профессионального дела.

Определённые особенности имеет изготовление больших камей. Большими условно можно назвать камеи сечением 60Х60мм (3600 мм2). Существенным отличием в изготовлении больших камей является необходимость удаления значительных объёмов исключительно твёрдого материала с максимальной скоростью и предельной точностью. Если удалять слои камня медленно и осторожно - работа затянется на годы (без шуток), а быстрее всего - надоест до чёртиков. Во избежание подобного дилетантского подхода материал необходимо удалять максимально быстро. Это можно делать при помощи мощной бормашины, но лучшие результаты обеспечивает стационарный обдирочный станок, при работе на котором камень можно удерживать двумя руками, что позволяет прикладывать к камню повышенные усилия и удалять значительные объёмы сырья. Работать приходится с обильной подачи воды, которая обеспечивает охлаждение и смазку и камня и инструмента. Вода затрудняет работу - заливает контур изображения. Работу во многом приходится выполнять вслепую. И в этом случае второй задачей резчика является изображение. То бишь камейщик в этом случае меж двух огней находится. Надо и быстро и точно. Если на этом этапе повезло - дальше - проще. Точная и достаточная обдирка на этом этапе в разы сокращает дальнейшую работу.

Инструмент резчика камей не очень сложный. Конечно, желательно чтобы инструмент былмастеру. Поэтому мои четыре бормашины различных мощностей и веса - все самодельные. Вес ручного инструмента играет существенную рол ь.т. к. После нескольких часов работы рука под тяжестью инструмента устаёт и точность резьбы падает.

Выше описанные трудности резьбы по твердому камню, существенно завышенны. Современные легкие, скоростные бормашины позволяют очень многое. Самое главное уметь изготовливать алмазные боры различных конфигураций, уметь их калибровать, по размерам и фракциям. При наличии такого инструментария, даже при сверхтонкой резьбе, можно не только избежать работы со свободным абразивом, создающим шламовую грязь, но и отказатся от подачи воды. Работать по сухому чисто и точно. Не верьте сказкам о том, что изготовление камеи требует значительных временных затрат. Професионал может изготовить профильную камею за 3 - 4 дня, а с многофигурной композицией на это будет затрачено не более месяца. Самое главное надо помнить о том, что без элементарной художественной грамоты вы, рискуете создать из благородного материала, жалкую бездарную поделку. Не жалейте времени на самообразование, не отправляйте уродов в вечность.

Трудности, отмеченные в последнем моём комментарии в большей степени касаются именно больших камей. Извините, уважаемый оппонент, но стоматологическим бором и без водички больших объёмов камня удалить не удастся. Алмазосодержащий слой бора легко содрать, а камень - перегреть. Для малых камей - почти полностью согласен с Александром. Остаётся только вопрос качества полировки. Да, невооружённым глазом, которым рассматриваются камеи, огрехов полировки можно и не заметить, но престиж предписывает не лукавить. И если это условие соблюдать строго, доводку и полировку выполнять тщательно - названные оппонентом сроки нужно считать минимальными.

Трудности качественной полировки профильной поверхности камей кратко можно описать следующим образом:

При шлифовке и тонкой шлифовке поверхность камня воспринимается как равномерно - матовая. Создатель доволен. Но только до тех пор, пока не приступит к полировке. Полировку, как я отмечал, лучше всего проводить алмазными пастами по убыванию зернистости. Я, конечно, имею ввиду резьбу по камню твёрдости 7 и выше. Если после шлифовки попытаться полировать пастой с зерном 5 - 7 - процесс будет стремиться в бесконечность - отдельные участки слегка заблестят, но из - за многочисленных грубых царапин поверхность камня выглядит крайне неряшливо и эти грубые царапины тонкий абразив вывести не в состоянии, по крайней мере не в состоянии в приемлемые для резчика сроки. Поэтому полировку лучше всего начинать абразивом 16 - 20. Если полировать только волосяными щётками - во впадинах царапины всё равно останутся. Для их ликвидации в углублениях камня применяют деревянные палочки твёрдых сортов дерева, которые вращаются посредством бормашины. После полировки углублений можно приступать к общей полировке вращающейся щёткой. При зернистости пасты 16 - 20 необходимо тщательно и часто контролировать процесс, т.к. эта паста обладает высокой абразивной способностью и может заполировать мелкие фрагменты изображения, вырезанные с таким трудом. При полировке этой пастой начинают проявляться грубые царапины, которые не были заметны на шлифованной поверхности. Эти места с грубыми царапинами лучше всего заново перешлифовать, это будет быстрее, чем продолжать полировку. При удовлетворительном качестве полировки абразивом 16 - 20 переходят к полировке абразивом 14 - 10. Естественно, что для каждого номера абразива д.б. предназначена своя щётка. После обработки абразивом 14 - 10 проявляются царапины, которые не были видны после абразива 16 - 20. Их, как правило, тоже проще сошлифовать, потом отполировать эти места абразивом 16 - 20, потом абразивом 14 - 10. При удовлетворительном результате этого этапа полировки переходят к абразиву 5 - 7. Дальше всё аналогично. Если учесть необходимость полировки палочками и тщательного мытья камня между операциями с целью полного удаления предыдущего грубого абразива, то получается довольно монотонный и длительный процесс. В ногу с царапинами шагает аналогичное, но ещё более неприятное явление - волнистость. Шлифованный камень внешне имеет плавные очертания, без местных провалов и выпуклостей, по крайней мере таким пытался сделать его автор и таким он его видит шлифованным. С началом процесса полировки автор убеждается что это далеко не так. Поверхность изобилует неровностями. Если мелкие царапины невооружённый глаз наблюдателя может и не заметить, то уж полированную неправильную поверхность заметит наверняка, и это явление куда неприятнее мелких царапин. Это отдалённо напоминает явление на неправильно полированном нефрите. Только во втором случае в большей степени виновником является свойство нефрита, а во втором - нетвёрдая рука мастера. Необходимость ликвидации и неровностей и царапин при выполнении полировки делает этот процесс довольно трудоёмким. Полировка - этап не самый сложный из всех этапов создания камеи, но самый утомительный и нудный. Даже обдирка заготовки для большой камеи интересней по содержанию чем полировка. Это, конечно, в том случае если как метко подметил мой уважаемый оппонент.

Ещё один нюанс в изготовлении резных камней высокой твёрдости заключается в необходимости чёткого обозначения контура изделия. Если контур подчёркнут плохо - вещь выглядит неряшливо. Алмазный бор, каким бы тонким он не был, имеет на острие определённый радиус. Чем меньше этот радиус - тем чётче контур, который фрезерует бор. Для удовлетворительной линии контура одного бора недостаточно. Нормальную линию контура можно получить путём применения острого осколка алмаза, которым после бора процарапывают камень по необходимым направлениям. Для любителя раздобыть острый как игла алмазный осколок сложно. По нынешним временам уже доступны так называемые СТМ - сверхтвёрдые материалы. СТМ синтезируются в основном на основе кубического нитрида бора. Наилучшая геометрия заготовки СТМ для наших нужд - стержень диаметром 1мм. Его затачивают четырёхгранником до остроты иглы, вставляют в подходящую рукоятку с выпуском мм 6 - 8 и процарапывают камень. Преимущество СТМ перед спеченными материалами типа - в значительно большей твёрдости - некоторые модификации СТМ способны царапать рубин.

Хорошо, когда такой опыт есть большой. В обработке камня очень много тонкостей, которые только на опыте понять можно, и найти свои приёмы и хитрости, которых даже в книгах не описано. Тем более что новые материалы появляются.

Да, Вы правы. По глиптике хорошего руководства с деталировкой технологических процессов я не встречал. Мастера есть. Но им некогда писать учебники, у них другой род занятий - они режут камеи, а написание хорошего учебника - занятие кропотливое и хлопотное - требует времени. С другой стороны - наработки каждого мастера - его интеллектуальная собственность, а со своей собственностью никто расставаться не спешит. Зная положение дел в глиптике Ваш покорный слуга такое руководство написал лет 7назад. И надеется ещё лет через 7 издать (после того как малость разбогатеет) Ну это к слову. А если ближе к теме, то сегодня я хотел бы кратко несколько слов сказать о рефлексах, блеске и восприятии изображения. Дело в том, что интенсивный блеск зачастую ухудшает восприятие изображения. Полированная поверхность даёт сильные блики, которые слепят глаза и мешают восприятию мелких фрагментов изображения. Поэтому детали лица, например, после полировки лучше заматировать (сделать матовым). Крупные детали, как правило, лучше смотрятся полированными. Контраст полированной и матовой поверхностей почти всегда даёт выигрыш. У больших камей фон изображения тоже лучше делать матовы м.т. к. Идеально плоским сделать Вам его не удастся, а волнистая блестящая поверхность смотрится неряшливо. В этом случае инталии с их углублённым изображением выигрывают у камей - их плоский фон можно отполировать до интенсивного блеска. У малых камей фон можно попытаться отполировать, у больших - его надо делать матовым. Матовой поверхность лучше всего создавать с помощью пескоструйной установки. Эта установка отличается от промышленной своими миниатюрными размерами и качеством абразивного порошка. После недолгих экспериментов я изготовил её из подручных материалов. Работает отлично. Без фотографий её конструкцию описывать долго и неудобно, а по поводу абразива можно сказать: он должен быть однородным и по твёрдости выше твёрдости материала камеи. Чем мельче абразив - тем матовая поверхность. Участки камеи, которые должны остаться полированными, покрывают резиновым клеем, который после абразивной обработки удаляют.

У начинающего камейщика (термин по Далю - мастер, гравирующий драгоценный, полудрагоценный или поделочный камень) вполне резонно возникает вопрос: с какого камня начинать учиться резать геммы? Вопрос не праздный. Резьба мягкого камня тоже интересна, но технологические приёмы и инструмент для такой резьбы радикально проще резьбы твёрдого камня (по шкале Мооса 6.5- 7). В резьбе твёрдых (и соответственно долговечных) камней в зависимости от вида камня тоже есть существенные различия. И дело не только в твёрдости. Более существенными свойствами при гравировке камня являются такие явления как спайность и вязкость. Так например, топаз заметно твёрже агата, а режется лучше - всё благодаря наличию спайности. Общей может быть следующая рекомендация: начинать учиться надо с обсидиана. Он удовлетворительно позволяет резать мелкие фрагменты изображения, но достаточно для начинающего, что позволяет не отчаяться при первых попытках создать и получить уверенность в своих силах. Далее можно осваивать явнокристаллическую кварцевую группу камней: горный хрусталь, аметист, цитрин, дымчатый кварц в частности. Затем можно смело браться за - скрытокристаллические кварцы: агат, агатовый оникс (сардоникс, карнеолоникс, арабский оникс). Агаты обладают приемлемой вязкостью, позволяют вырезать достаточно мелкие детали изображения и в результате создавать удивительные камеи благодаря (в том числе) своей полихромности, приближая камею больше к живописному полотну нежели к скульптуре. По мере приобретения солидного опыта в создании камей и желании вырезать что-либо особо виртуозное, можно пытаться резать нефрит. По твёрдости этот чудесный но капризный камень мягче агата, но вот вязкость.. К высокой вязкости нефрита придётся приспосабливаться и привыкать. Привыкать к тому, что так быстро как по агату, работа не пойдёт. Агат в малых объёмах нормально режется всухую. Нефрит - нет. Он требует минимального но постоянного смачивания водой. Ещё хуже дело обстоит с полировкой. Учиться полировать нефрит приходится дольше чем учиться его резать. Неумение его полировать свело на нет усилия не одного мастера. Поэтому надо хорошо подумать и потренироваться прежде чем браться за большую работу по нефриту. Далее рубин. Режется хорошо, но чрезвычайная твёрдость сказывается однозначно. Царапается алмазом. Современные СТМ как-то тоже царапают, но это уже не то, что природный алмаз. По резьбе камей на алмазе опыта нет, да он и мало у кого есть. Если есть вообще у кого-либо ( не в счёт - там только надписи).

Несколько слов благодарности хочется сказать в адрес такого инструмента как виброгравёр. Эта маленькая шумная машинка может значительно облегчить монотонный труд камейщика и сократить время и расход дорогого алмазного инструмента при изготовлении камеи. Если алмазный инструмент вращения скоблит камень, то ударный орган виброгравёра камень выкалывает. Этот процесс значительно производительней обдирки инструментом вращения и зачастую ударник виброгравёра может обработать такие участки камеи, которые алмазный бор достаёт с трудом или вообще не достаёт или неэффективен в данном случае. Здесь важно чувство меры: ударник виброгравёра способен скалывать излишний материал с такой силой, что способен повредить и нужные фрагменты. Поэтому на первых порах материал необходимо удалять с осторожностью, пока не появится навык работы с этим своеобразным инструментом. Из нескольких современных моделей гравёров можно порекомендовать инструмент фирмы . Он эргономичен, лёгок и предназначен для длительной работы.

Кто из вас может создать камею или инталию без предварительного рисунка и без " вращающегося станка с насадками и образивом " ( с чего вы вообще взяли что древние мастера пользовались станком) ВЫ ЕГО ВИДЕЛИ???